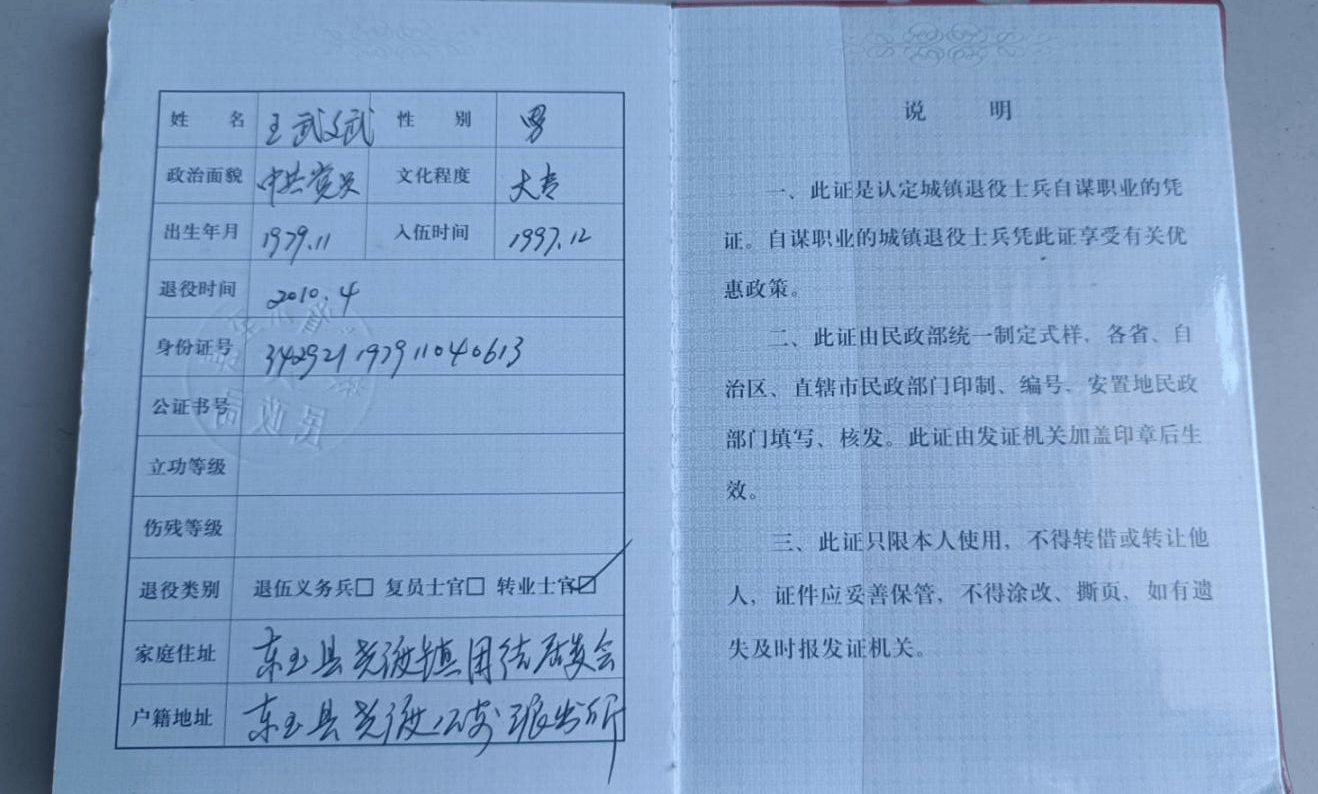

1997 年冬天,安徽池州东至县青年王武斌怀着对家国的赤诚穿上军装,开启了 12 年的军旅生涯。这段时光里,他始终坚守初心,1998 年入党时许下的 “为人民服务” 誓言,成为他日常训练与执行任务时的行动指南。作为三级士官,他在岗位上勤恳付出,2005 年因工作成绩突出荣立三等功,肩章上的荣誉见证着他对职责的坚守。

转业安置的曲折与落差

2010 年 4 月,服役满 12 年的王武斌按规定转业回到原籍。根据《兵役法》第54条明确规定:军士退出现役,服现役满十二年或者符合国家规定的其他条件的,由安置地的县级以上地方人民政府安排工作。

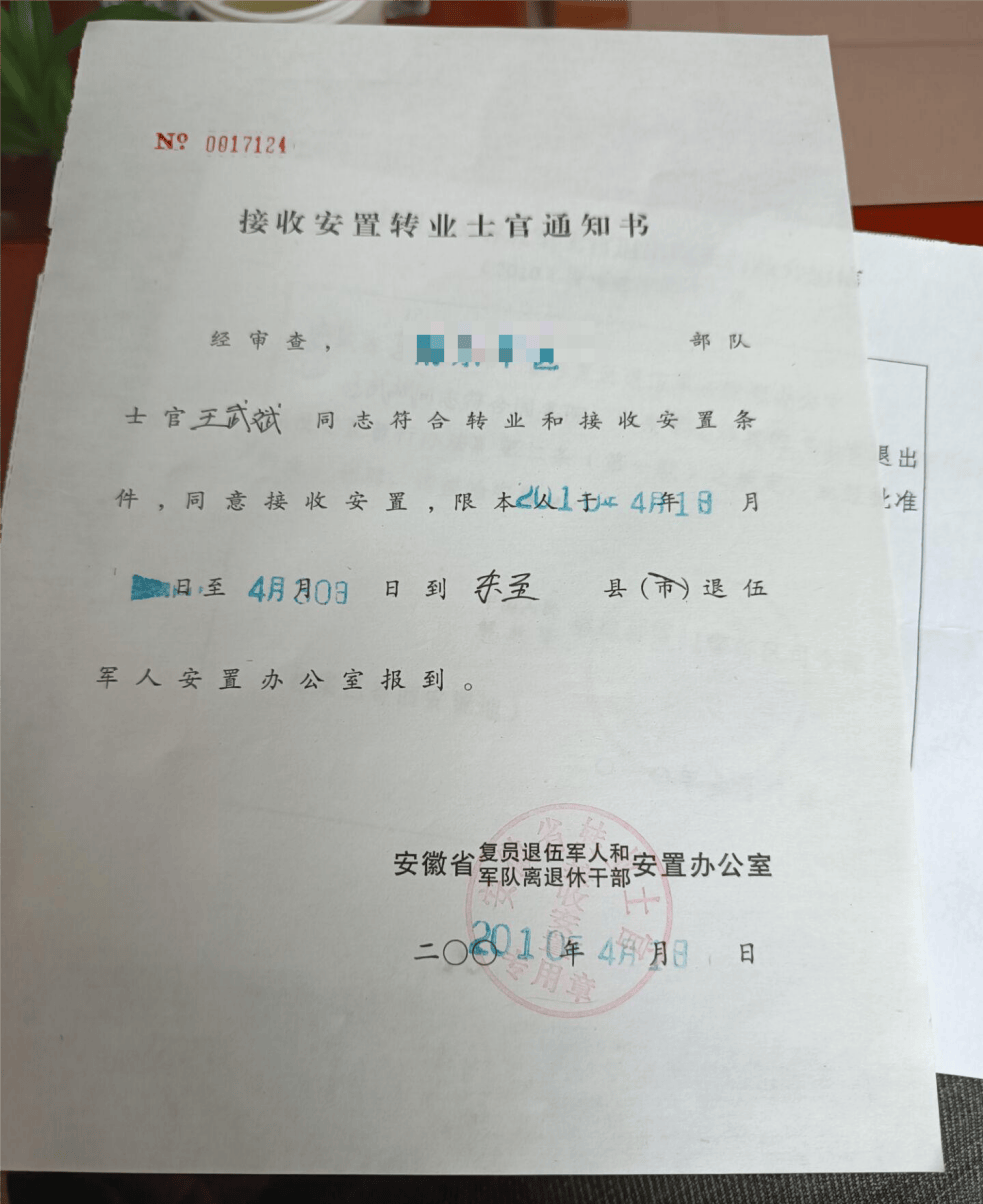

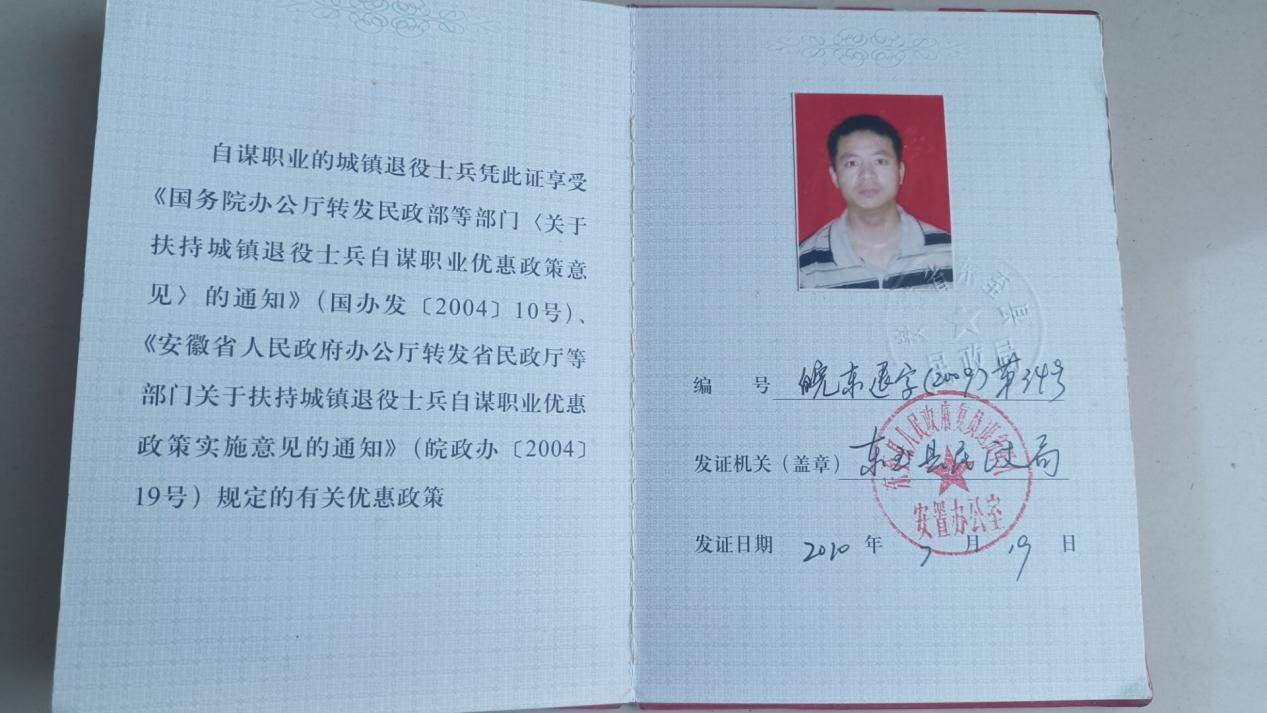

当年 4 月,安徽省复员转业军人安置办公室下发接收安置通知书,明确其符合转业和接收安置条件,限其在规定时间内到东至县转业军人安置办公室报到。然而,地方政府未征询其意愿,也未让他填写 “自谋职业申请表”,直接以货币化安置的形式发放了转业费。明明是转业怎么就成了自谋职业?这一安排与他的预期存在差距,原本可选择的编制岗位未能落实,让他一时面临无固定职业的状况。

再就业过程中的实际困境

2010 年至 2017 年,为维持家庭生计,王武斌不得不四处打零工。凭借在部队锤炼的素质,他在工作中表现出色,从部队到地方,他均担任企业中层管理干部,但家中 6 口人的生活重担全压在他肩上,日子过得较为拮据。

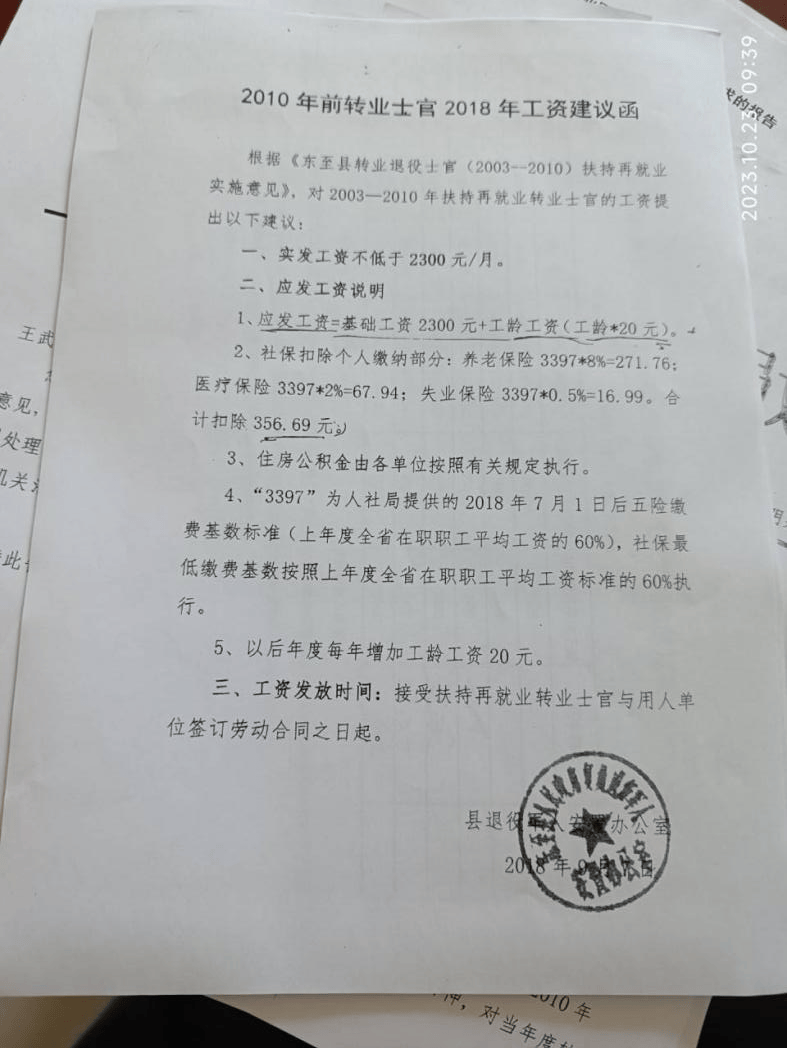

2018 年,他被安排到县水利局的公益性岗位,本以为生活迎来转机,却发现该岗位没有正式编制,工资水平仅能勉强维持自己生活,福利待遇也未得到保障。对于上有老、下有小的家庭来说,这样的收入难以覆盖日常开销。

期间,他曾就自身情况向相关部门反映,希望能得到合理解决,但处处碰壁,处处受阻,至今仍无果。

一位老兵的朴素期盼

王武斌的手机里存着一张 1999 年的照片,那时身着军装的他站在厦门海滩上,笑容质朴而坚定。他常想起当年 “只要国家需要,啥都能豁出去” 的信念,如今面对每月的临时工资、妻子为贴补家用而操劳的身影,以及孩子 “爸爸在部队待了 12 年,回来怎么成了临时工” 的疑问,心中满是复杂滋味。

他的期盼其实很简单:希望能按照政策和规定,让转业军人的编制岗位真正落到实处,让自己 12 年的军旅生涯能换来一份体面的工作和安稳的生活,让家人不必再为生计过度操劳。

《信访条例》保障公民反映诉求的权利,他将自己的经历讲述出来,并非抱怨,而是期待得到关注与合理回应。正如他心中所想:对奉献者的尊重,应当体现在切实的关怀与保障之中,让那些为国家付出过的人,能感受到应有的温暖与安稳。

来源:https://www.sohu.com/a/919727177_122399512